L

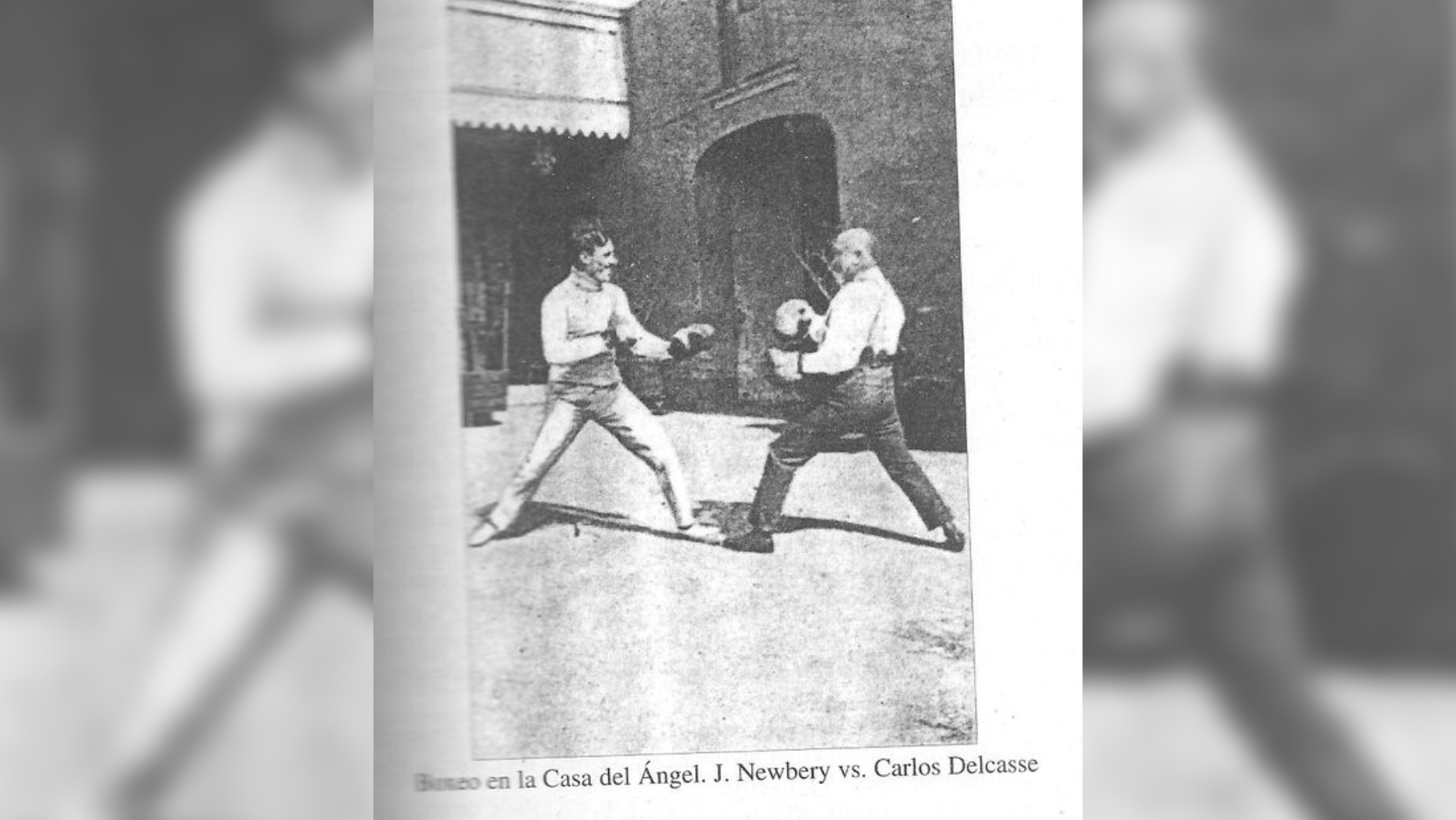

a actual cancillería de la Embajada de México en Argentina está apenas a dos cuadras de distancia de lo que fue un lugar impregnado de cierta mitología perdurable: la así llamada –por lugareños y vecinos— “Casa del Ángel”, una enorme quinta del Dr. Carlos Delcasse edificada bajo el estilo costumbrista alemán del cambio de siglo, que abarcaba, por su lado más extenso, todo el frente de una manzana de la calle de Sucre. En total, con unos 95 metros de frente por poco más de 50 de profundidad, extendida desde la calle de Arcos, misma donde se localiza la Embajada, hasta la esquina de la calle de Cuba, donde estaba su entrada principal, “al 1919”, como se dice en buen fraseo porteño para referirse al número de puerta. En la terraza principal de ese costado estaba incrustada la escultura angelical en piedra que daba nombre a toda la propiedad, única pieza sobreviviente de la casona, ahora en el Museo de la Ciudad.

Por muy diversas razones, aquella residencia fue una de las más señaladas de Belgrano a lo largo de buena parte del siglo XX. Descrito todavía como “un mar verde de alfalfa” hasta mediados de los 1850, Belgrano pasó de ser una mera localidad rural que sumaba caseríos y villas campestres aisladas, a ser una ciudad destacada de la provincia de Buenos Aires para enero de 1883, dotada ya con los servicios de una urbanización deseosa de incorporarse al acelerado progreso de la capital, entre ellos el muy célebre “tranguaicito”, línea ramal del Tramway Central de caballos inaugurado por los hermanos Lacroze trece años antes, que, inopinadamente, no era tan lenta como podría imaginarse: los viajes desde el centro de la ciudad hasta la ahora comuna 13, a partir de las cinco y media de la mañana y hasta poco antes de la medianoche, duraban alrededor de cuarenta minutos.

En ese ambiente de excentricidad geográfica, pero acaso también temporal respecto al pulso de transición hacia la modernidad plena, transcurre la primera novela de la escritora rosarina Beatriz Guido, de quien celebramos su centenario natal apenas en diciembre de 2022: La casa del ángel, que retomó la impronta legendaria de la mansión de los Delcasse para componer una ceñida narración intimista que le ganó, en 1954, el concurso convocado por la entonces poderosa Emecé, editorial que publicó en su momento de auge tanto a Borges como a Bioy Casares.

La ópera prima de Guido es una novela de educación sentimental redactada en un engañoso registro naif y una estructura aparentemente sencilla, pero dotada de la malicia suficiente como para generar memorables claroscuros, poco convencionales para lo que, en aquellos días, se atrevían a publicar las autoras argentinas, por lo que ganó muchos lectores en un momento en que la escena literaria argentina le otorgaba poca o nula atención a las creaciones que no estuvieran en el vértice de la disputa estética entre los escritores de los grupos culturales hegemónicos, “Florida” y “Boedo”. Vale decir, el cosmopolitismo y el criollismo.

A un tiempo, La casa del ángel recrea el despertar erótico y sexual de una adolescente educada en los rigores de una instrucción católica de la cual intenta escapar, sumándole un retablo impresionista de diversas costumbres religiosas, sociales y políticas de la oligarquía y el patriciado porteño de la época. En menos de 120 páginas, sin antecedentes que hicieran prever la profundidad de su calado psicológico, la bisoña novelista alcanzó a recrear una época agobiantemente claustrofóbica para las mujeres. Su mirada y su registro son los de una juventud apartada de lo que sucede más allá de su entorno, asumiendo su microcosmos doméstico como medida de todas las cosas, incluyendo, de manera perturbadora, el decadente tempo cotidiano de una clase que percibe, muy en la lejanía, las tensiones de una realidad social para ellos grotesca y vulgar. Para los habitantes de aquella quinta ajena a la historia inmediata, cada vuelta al hogar equivale a ingresar de nuevo a un teatro, donde perviven incomunicados del mundanal e incomprensible curso de los acontecimientos.

El libro engrosaría su prestigio al ser llevado a la pantalla grande por el esposo de la autora, Leopoldo Torre Nilsson, en el filme homónimo que catapultó al cine argentino hacia una etapa de completa renovación formal y temática. Realizada tres años después de la premiación de la novela, en 1957, la película eslabonó componentes visuales muy atractivos por entonces y ahora. Por una parte, un manejo de la iluminación, la escenografía, el encuadre y la foto inspirada por completo en el cine expresionista centroeuropeo; tanto, que no puede dejar de pensarse en otras obras cinematográficas latinoamericanas que desarrollaron el mismo lenguaje tardíamente, como El hombre sin rostro (1950), del mexicano Juan Bustillo Oro, protagonizada por un enfebrecido Arturo de Córdova. El empleo del tenebrismo y el lenguaje de las sombras está muy sugerido por Guido, por supuesto, pues la suya, desde su enigmático título, es una novela que apela al fundamental principio de la casa solariega, como en numerosas piezas victorianas y postvictorianas, de Stevenson (Olalla) a Henry James (The Turn of the Screw); hasta Poe (The Fallo of the House Usher) y Sheridan Le Fanu (Uncle Silas). Vale decir, el espacio donde va a desarrollarse el argumento es en sí mismo un personaje que envuelve y determina los hechos cardinales de la trama. En este sentido, el magnífico trabajo de Torre Nilsson se adelanta a lo que, poco tiempo después, Jack Clayton llevará a un grado exquisito con The Innocents (1961), su electrizante versión de la antes mencionada Otra vuelta de tuerca, que desaconsejo mucho ver a solas de noche. Por otra parte, la pausada voz en off de la protagonista, trasplantada del texto original casi letra por letra en repetidos pasajes, hace pensar que el director estaba naturalizando la nouvelle vague en Argentina, idea que la inolvidable música serial de Juan Carlos Paz, uno de los impulsores del dodecafonismo en su país, refuerza en muchas escenas. Es como presenciar la fusión entre las miradas y los métodos de Pabst con los de Godard.

Para quien no pueda conseguir el libro de Beatriz Guido, acceder a la cinta de Torre Nilsson a través de YouTube resultará sin duda una tentación inaplazable. Ahí se aprecia la buena mano de un director que filmaría posteriormente las novelas más importantes de su esposa, dejando para la posteridad el retrato de una sociedad y una época complejas hasta lo indescifrable. No es un asunto menor que La casa del ángel registre, por ejemplo, la enorme importancia que tuvo para la política, la vida social y la moral de las élites en Argentina la cultura del duelo: en el fantasmal parque de la villa Delcasse, cuya entrada vigilaba un ángel taciturno, guardián silencioso de la noche de los tiempos, se celebraron 384 duelos hasta la muerte de su dueño, en 1941. Uno de tantos tiradores que acudió a la pedana de esgrima de su sala de armas para entrenarse en las artes del florete y de la espada, fue, por cierto, el General Juan Domingo Perón.

Escritor, editor, diplomático cultural, traductor, licenciado en periodismo. Ha publicado cuatro libros de crónicas y ensayos, en especial sobre literatura centroeuropea y literatura moderna y contemporánea de lengua alemana. Destaca su antología Carl Schmitt, teólogo de la política (FCE, 2001). Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo “Abigael Bohórquez” (1999) y el Premio Nacional de Traducción del Ministerio de Educación, Arte y Cultura de la República de Austria (2009). Ha sido agregado cultural en las Embajadas de México en Hungría, Bulgaria y Croacia; en Uruguay, y en Austria, Eslovaquia y Eslovenia. Actualmente es agregado cultural en la Embajada de México en Argentina.