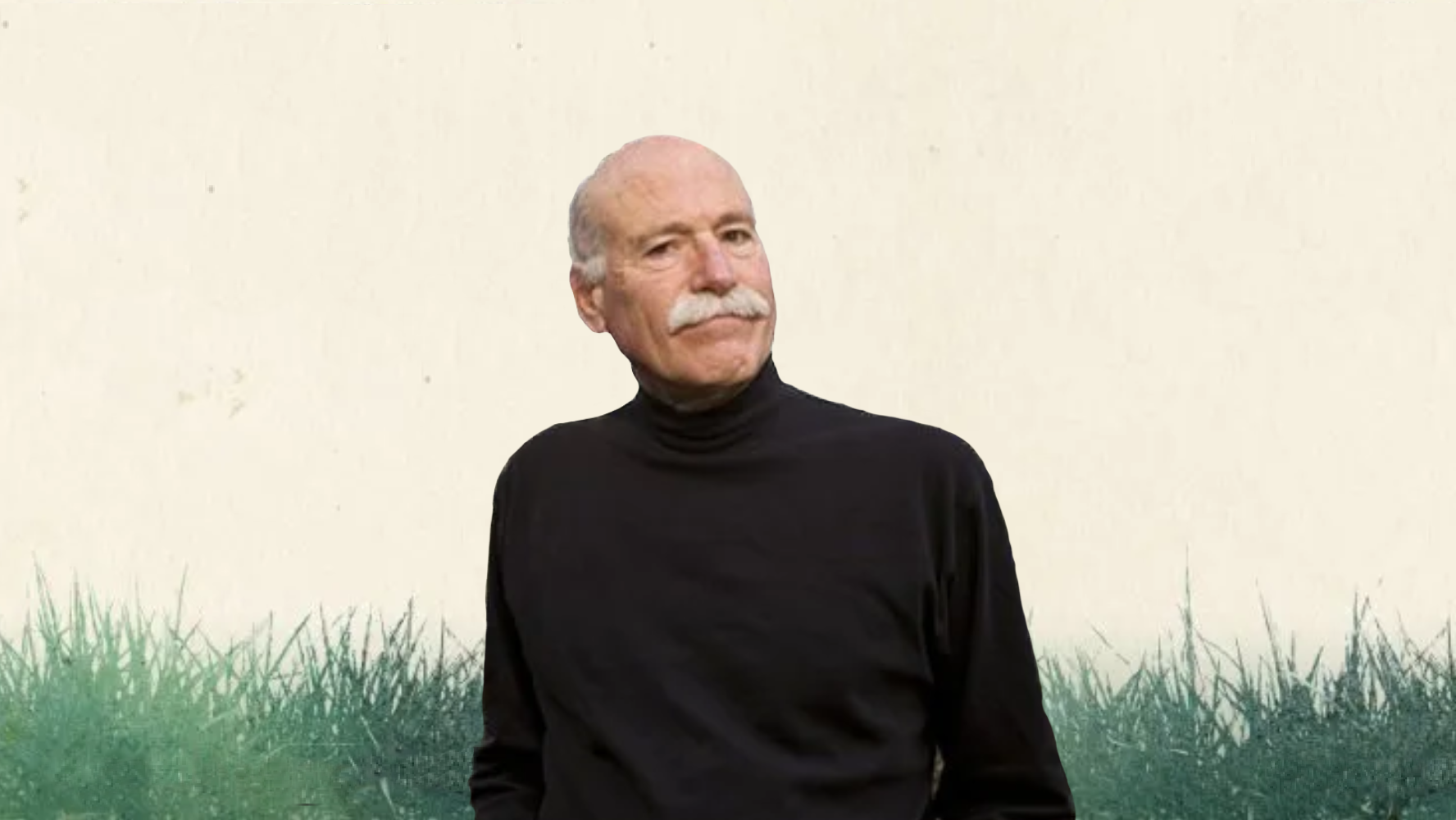

Tobías Wolff / Traducción Leandro Arellano

El próximo 21 de junio Tobías Wolff cumplirá 80 años. Nacido en Birmingham, Alabama, su biografía incluye su participación en la Guerra de Vietnam, una estancia periodística en The Washington Post y muchos años de enseñanza en la Universidad de Stanford. Su bibliografía reúne varios libros de autobiografía y novela, pero sobre todo de cuentos. Ha recibido varios premios literarios.

Con Raymond Carver compartió no solo la misma corriente literaria, sino también la cátedra en la Universidad de Siracusa, una amistad confiada y el fervor por la obra de Chéjov, entre otras cosas. “La casa de al lado” forma parte de una selección de sus cuentos (“Our Story Begins”. Alfred A. Knopf, Nueva York, 2008), elaborada por el mismo autor.

Despierto atemorizado. Mi esposa se halla sentada al borde de la cama, removiéndome. Allí están de nuevo, dice.

Me dirijo a la ventana. Todas sus luces están encendidas, arriba y abajo, como si tuviesen dinero para quemarlo. Él grita, ella vocea algo de vuelta, y el perro ladra. Transcurre un corto silencio, luego llora el bebé. Pobre criatura.

Es mejor que no sigas allí, dice mi esposa. Pueden verte.

Llamaré a la policía, le digo, a sabiendas de que ella me lo impedirá.

No, dice ella.

Teme que envenenen a nuestro gato si nos quejamos.

En la casa de al lado el hombre continúa gritando, pero no me queda claro lo que dice sobre el bebé y el perro. La mujer ríe fingidamente -ja ja ja- y de repente da un agudo gritito. Todo queda en silencio.

La golpeó, dice mi esposa. Lo sentí como si me hubiera golpeado a mí.

En la casa de al lado el bebé da un fuerte alarido y el perro comienza de nuevo. El hombre se encamina a la entrada de la casa y azota la puerta.

Ten cuidado, dice mi esposa, quien regresa a su cama, entra en ella y sube el cobertor hasta el cuello.

El hombre murmura algo y se afloja la bragueta. La abre al fin y camina hacia nuestra cerca. Es una cerca de estacas, decorativa más que nada. No puede impedir que la traspasen. La instalé yo mismo y planté madreselva y buganvilias a lo largo.

Pregunta mi esposa, ¿qué hace?

Shhh, respondo.

El hombre se apoya en la cerca con una mano y con la otra se ocupa de regar las flores. Así camina a lo largo de la cerca, sin omitir ninguna. Cuando termina se sacude la Florida, cierra la bragueta e inicia la vuelta por la entrada. Casi se resbala en la grava, pero se controla, maldice y va a casa, donde azota la puerta de nuevo.

Cuando me vuelvo, mi esposa está inclinada, observándome. Levanta las cejas y dice: Otra vez.

Yo asiento.

Entre el perro y él, sorprende que algo pueda crecer allí…

Prefiero hablar de otro asunto. Me deprime pensar en las flores. En la casa de al lado la mujer grita, Escucha eso, le digo.

Yo solía compadecerla, dice mi esposa. No más, desde lo del mes pasado.

Tú lo has dicho…respondo, tratando de recordar lo que ocurrió el mes pasado. Yo tampoco siento pena por ella, nunca la he sentido. Da un grito al bebe y, perdón, no voy a compadecer a alguien que trata así a un bebé. Grita cosas tales como: Creo haberte dicho que permanecieras en tu habitación, cuando el bebé ni siquiera puede hablar todavía.

En cuanto a su físico, habría que decir que es hermosa. Pero no durará. No posee buena estructura ósea. Hay algo flojo en su aspecto, como si nunca hubiese comido ms que donas y batidos. Su piel es blanca. El bebé se parece a ella, bien que no había que esperar que se pareciera a él, moreno y peludo. Incluso con camisa, te das cuenta que tiene bello en toda su espalda y sus hombros, espeso y mullido, como el de un foxterrier.

Luego todos ellos hacen ruido, además de mantener el estéreo a todo volumen. Una de esas bandas. Es por el bebé por quien lo siento, digo.

Mi esposa pone las manos sobre sus oídos. No puedo soportarlo un minuto más, dice. Baja sus manos. A lo mejor hay algo en la televisión, dice y se sienta. Veamos a quién tiene Johny Carson.

Enciendo la televisión. Se hallaba en la sala de estar, pero la subí acá hace unos años, cuando mi esposa enfermó. Yo me hice cargo de cuidarla, preparar los alimentos y todo lo demás. Llegué al punto de poder cambiarle las sábanas sin que ella saliera de la cama. Mantuve la intención de volver la televisión abajo, cuando mi esposa sanara, pero nunca ocurrió. Se encuentra en medio de nuestras camas, sobre una mesita que acomodé. Johny dice algo a Sammy Davis Junior y Ed McMahon se dobla de risa. Siempre tan animado. Si uno tuviese que hacer un largo viaje, nada mejor que llevarse a McMahon.

Mi esposa quiere saber qué más hay. El Dorado, leo. Agil historia de aventuras acerca de un grupo de ciudadanos en busca de la legendaria ciudad de oro. Tiene al lado dos y media estrellas.

¿Ciudadanos de dónde?, pregunta mi esposa.

No lo dice. . .

Acabamos mirando la película. Un ciego llega a un pequeño poblado. Dice que ha estado en El Dorado y que encabezará una expedición hacia allá, por una cuota de los gastos. El no ve, pero les indicará los puntos sobresalientes mientras cabalgan. Al principio la gente se mofa de él. Pero eventualmente los ciudadanos con influencia se reúnen y deciden darle una oportunidad. De inmediato son atacados por apaches y algunos de ellos quieren regresar, pero cada vez que lo intentan el ciego les muestra otra referencia y vuelven a cabalgar.

En la casa de al lado la mujer se vuelve loca. Le dice al hombre cosas que ninguna persona debería decir a otra. Eso inquieta a mi esposa. Me mira y pregunta. ¿Puedo ir? Sólo una visita.

Tiro de las sábanas y ella se mete en cama. La cama me viene bien, pero no cabemos los dos. Reposamos de costado, conmigo a su espalda. No había sido mi intención que ocurriera, pero pronto mi vieja Florida comenzó a endurecerse. Abrazo a mi esposa. Subo mis manos hasta las Rocallosas, luego las bajo lentamente sobre las planicies, con rumbo al sur.

Oye, dice ella. Nada de geografía, no esta noche.

Lo siento, le respondo.

¿Sólo una visita?

Olvídalo. Dije que lo sentía.

Los ciudadanos cruzan el desierto. Se les agota el agua y tienen los labios agrietados. Aunque el ciego les ha advertido, alguno bebe de un pozo envenenado y muere de modo terrible. Esa noche, alrededor de la fogata los demás comienzan a reñir. La mayoría quiere ir a casa. Este no es un sitio para blancos, dice uno, y si me preguntan, nadie ha estado aquí antes. Pero el ciego describe una pieza de oro tan grande y pura que te quema los ojos si la miras directamente. Bien que lo sé, dice. Cuando termina, los ciudadanos guardan silencio; se van retirando uno por uno y se tienden sobre sus colchonetas. Ponen sus manos bajo la nuca y contemplan las estrellas. Un coyote aúlla.

Escuchar al coyote me hace recordar porqué mi esposa dejó de sentir pena por la mujer de la casa de al lado. Era un lunes de tarde, hace cosa de un mes, justo cuando había vuelto a casa del trabajo. El hombre de la casa de al lado comenzó a azotar al perro; no uno o dos zapes, no. Lo azotó hasta que el animal ya no pudo lamentarse; podía escucharse cómo se apagaban los quejidos del pobre animal. Al fin se detuvo. Luego, minutos después, escuché a mi esposa decir ¡Oh!, y me dirigí a la cocina a averiguar qué ocurría. Se hallaba junto a la ventana que mira a la cocina de la casa de al lado. El hombre sujetaba a su esposa contra el refrigerador. Mantenía su rodilla entre las piernas de ella y ella a su vez su rodilla en la entrepierna de él y se besaban con fuerza. Ante eso, mi esposa apenas si habló durante un par de horas. Más tarde dijo que nunca volvería a malgastar su compasión en esa mujer.

Todo está en calma ya, al lado. Mi esposa se ha quedado dormida lo mismo que mi brazo que se halla bajo su cabeza. Lo retiro suavemente y cierro y abro mis dedos, mientras cavilo en despertarla. Me gusta dormir en mi propia cama, la cual no tiene espacio para los dos. Al final decido que no hará daño cambiar lugares por una noche.

Me levanto y me entretengo con las plantas, las riego y coloco algunas en la ventana y otras las remuevo. Podo el cóleo, que ha crecido demasiado y pongo los recortes en un vaso con agua en el alféizar. Todas las luces de la casa de al lado están apagadas salvo la de la ventana de su dormitorio. Pienso en la vida que llevan y cómo se prolonga, hasta parece la vida que querían vivir. Todos dicen siempre que es grandioso que los seres humanos sean tan adaptables, pero no sé. En Estambul un amigo mío vio a un hombre caminar por la calle cargando en su espalda un gran piano. Todo mundo le daba la vuelta y continuaba su marcha. Es horrible a lo que nos acostumbramos.

Apago el televisor y entro en la cama de mi esposa. Su aroma, dulce e intenso, se eleva entre las sábanas. Me marea un poco, pero me gusta. Me recuerda a las gardenias.

La razón por la que no veo lo que falta de la película, es que preveo ya cuál será el fin. Los ciudadanos se matarán unos a otros, probablemente a unos diez pies de la legendaria ciudad de oro y el ciego tropezará, sin saber que ha regresado a El Dorado.

Podría escribir una película mejor que ésa. Mi película sería sobre un grupo de exploradores, mujeres y hombres, quienes abandonan sus hogares, sus empleos, sus familias. Todo lo que han conocido. Cruzan el mar y naufragan en la costa de un país que no figura en sus mapas. Uno de ellos se ahoga, otro es atacado y devorado por un animal salvaje. Pero los demás quieren continuar. Vadean ríos y cruzan un enorme glaciar en trineos tirados por perros. Les lleva meses. En el glaciar se quedan sin comida y por un momento parece que unos se lanzarán sobre otros, pero no. Al final resuelven el problema comiéndose los perros. Esa es la parte triste de la película.

Al final vemos a los exploradores durmiendo en un prado colmado de flores blancas. Los retoños están húmedos de rocío y se les adhieren al cuerpo; pétalos de aguileñas, clemátides, liatris, gipsófilas, espuelas de caballero, iris y rudas los cubren por completo, poniéndolos tan blancos que no se puede distinguir uno de otro, hombre de mujer, mujer de hombre. Aparece el sol. Se levantan y alzan los brazos, como árboles blancos en un territorio en el que nunca nadie ha estado. [ C ]

Otras colaboraciones del autor